生まれたばかりの赤ちゃんは、充分な免疫力を持たず感染症などにかかってしまうと重症化してしまうリスクが高いです。予防接種を受けて抗体を持つことで、感染症の重症化を防ぐ取り組みが重要視されています。

今回は赤ちゃんの予防接種について、必要性や種類、スケジュール、接種当日の流れなどを詳しく解説します。

赤ちゃんの予防接種はなぜ必要なの?

生まれた赤ちゃんを病気から守るためには、生後2ヶ月になったらできるだけ早く予防接種を受けることが大切です。

赤ちゃんが1歳になるまでに接種することを推奨されている予防接種は6種類あり、赤ちゃんに多くの予防接種を行うことに不安を感じるママやパパもいるでしょう。また、「受けなくちゃいけないと言われてるから、なぜ必要なのかは知らないけれど予防接種を受ける」というママやパパもいます。

ママやパパは予防接種の必要性を知り、納得して赤ちゃんへの接種を考えることが大切です。最初に、赤ちゃんの予防接種が必要とされる理由についてみていきましょう。

赤ちゃんを感染症から守るため

赤ちゃんはママのお腹にいる間、胎盤を通してママの抗体を得ます。これは受動抗体といい、赤ちゃんは産まれた後も母乳を介してさまざまな感染症から身を守るための抗体を獲得しています。

しかし、これらの抗体は生後4ヶ月から半年くらいまでの間に急激に減少するため、赤ちゃんは無防備な状態で感染症の脅威に晒されることになります。抗体を持たず免疫力も未発達な赤ちゃんは、感染症にかかってしまうと細菌やウイルスに抵抗する術がなく重症化しやすいです。場合によっては、病気が治っても後遺症が残ってしまったり、死に至ったりしてしまうこともあります。

予防接種を早期から行う目的は、赤ちゃんが受動抗体を失うタイミングに合わせて、その時期最も危険性が高い感染症への抗体を獲得させることです。抗体を持つことで体内に感染源が侵入しても、発症せずに排出させることができたり、発症しても重症化しにくくしたりするメリットがあります。

感染症を蔓延させないため

感染症の多くは人が媒介します。感染者が咳をすることで飛沫感染したり、感染者の体液に触れることで接触感染したりするものもあります。感染者の体内から排出されたウイルスや細菌が空気中で生存すると、空気感染を起こすこともあるでしょう。

このように感染症にかかるリスクはさまざまなところにあります。

しかし、これらは感染源となる感染者がいなければ起こりえないものです。極端なことを言えば、感染者が1人もいなくなれば人由来の感染症は根絶します。1人でも多くの人がワクチンを接種して感染症にかかるのを防ぐことで、少しずつ感染源を減らすことに繋がるのです。

あなたの赤ちゃんは予防接種を打たなくても健やかに成長するかもしれません。しかし、病原体を体内に取り込み、無症状のままウイルスや細菌を媒介する存在になってしまう可能性もあります。

免疫を正常に持てない病気を持つ人や、アレルギーなどで予防接種を打てない人は、それらの感染症を発症し、命を落とすかもしれません。また、さまざまな人間を経由する中で、ウイルスや細菌が変異し、治療方法のない未知の感染症になる可能性もあります。

予防接種は、赤ちゃんを守るだけでなく他人を守ることに繋がります。しいては赤ちゃんが大人になったとき、感染症の蔓延した世の中にしないためでもあるのです。

乳児・小児が予防接種で予防できる病気

予防接種によって感染や発症・重症化を予防できる病気をVPD(Vaccine Preventable Disease)と言います。乳児や小児には以下のVPDの予防接種が推奨されています。

B型肝炎(肝臓がん)

| 主な症状 | 慢性的な肝炎・肝硬変・肝臓がんを引き起こす。キャリア化すると、完治が不可能となる |

| ワクチン | B型肝炎ワクチン |

ロタウイルス感染症(胃腸炎)

| 主な症状 | 感染力が非常に高い胃腸炎を引き起こす。酷い脱水状態に陥りやすく10人に1人は入院が必要となる |

| ワクチン | ロタウイルスワクチンン |

細菌性髄膜炎をはじめとするヒブ感染症

| 主な症状 | ヒブが原因の細菌性髄膜炎を引き起こす。重症化すると発達・知能・運動・聴覚障害などを引き起こす可能性がある |

| ワクチン | ヒブワクチン |

ジフテリア

| 主な症状 | ジフテリア菌による上気道粘膜疾患。のどの炎症が悪化すると窒息することもある。死亡リスクが高い |

| ワクチン | 四種混合ワクチン 三種混合ワクチン 二種混合ワクチン |

百日せき

| 主な症状 | 2~3ヶ月咳症状が続き、感染力が非常に高い。乳児の場合、咳により無呼吸に陥り死亡することもある |

| ワクチン | 四種混合ワクチン 三種混合ワクチン |

破傷風

| 主な症状 | 土の中などに存在する破傷風菌が体内に侵入し、毒素を出すことで起こる中毒。砂遊びなどでも感染するリスクがある |

| ワクチン | 四種混合ワクチン 三種混合ワクチン 二種混合ワクチン |

ポリオ

| 主な症状 | 感染しても目立った症状はないものの、1,000~2,000人に1人の割合で、手足の麻痺などの後遺症が残る |

| ワクチン | 四種混合ワクチン 不活化ポリオワクチン |

結核

| 主な症状 | 結核菌によって髄膜炎を起こす感染症。3~4歳以下は粟粒結核に重症化し、結核性髄膜炎など死亡リスクが高くなる |

| ワクチン | BCGワクチン |

風しん

| 主な症状 | 風しんウイルスによる急性の発熱と発しん症状。重症化すると脳炎や血小板減少性紫斑などを引き起こす。妊娠初期の女性が感染すると胎児の先天性風しん症候群となり先天性障害になる可能性が高い |

| ワクチン | MRワクチン |

麻しん

| 主な症状 | 非常に感染力が強く、感染者の3割には気管支炎、肺炎、脳炎などの重症化が見られる。亜急性降下性全脳炎などの難病を引き起こす可能性もある |

| ワクチン | MRワクチン |

水痘(みずぼうそう)

| 主な症状 | 感染力が非常に高く、発熱、発疹などの症状が出る。1歳未満は重症化しやすく脳炎、肺炎、重い皮膚細菌感染症などを引き起こすことがある |

| ワクチン | 水痘ワクチン |

日本脳炎

| 主な症状 | 蚊を媒介して起こる感染症。100~1,000人に1人が重症化して脳炎を起こし、死亡率も高い |

| ワクチン | 日本脳炎ワクチン |

HPV感染症

| 主な症状 | 子宮頸がんなどを引き起こす可能性がある |

| ワクチン | HPVワクチン |

VPDの中には、今や日本であまり発症報告されていない感染症もあります。しかし、それらは自然に減少したのではなく、これまで多くのママやパパが赤ちゃんに適切な予防接種を受けさせて感染症の蔓延を予防してきたからです。

今回紹介したのは、政府で予防接種費用を補助し定期接種を推奨しているVPDですが、これらの感染症の他にも以下のVPDに対するワクチンが任意接種で受けられます。

- おたふくかぜ(流行性耳下膜炎)-おたふくかぜ(ムンプ)ワクチン

- インフルエンザ-インフルエンザワクチン

- 髄膜炎感染症-髄膜炎菌ワクチン

- A型肝炎-A型肝炎ワクチン

- 新型コロナ感染症-新型コロナウイルス

髄膜炎菌ワクチンやA型肝炎ワクチンなどは、日本ではVPDの感染リスクが少ないため一般的に知られてはいませんが、海外渡航や留学などを行う際に接種証明を求められることがあります。

赤ちゃんが受ける予防接種ワクチンの種類

予防接種ワクチンには、「不活性化ワクチン」「生ワクチン」の2種類があります。ママやパパは、ワクチンの種類を理解して接種スケジュールを考えてみてください。

不活化ワクチン

不活化ワクチンとは、ウイルスや細菌の感染力を不活化(毒性や感染機能を失わせる)したワクチンです。1度の接種で得られる抗体が少ないため、短い接種間隔で複数回の接種を行い必要な抗体を獲得します。

| 不活化ワクチンの接種間隔 | 制限なし |

| 不活化ワクチンの例 | ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、日本脳炎ワクチンなど |

生ワクチン

生ワクチンとは、ウイルスや細菌を弱毒化したワクチンです。1度の接種で比較的多くの抗体を獲得できます。経口剤と注射剤があります。

| 生ワクチン(経口)の接種間隔 | 制限なし |

| 生ワクチン(経口)の例 | ロタウイルスワクチン |

| 生ワクチン(注射)の接種間隔 |

|

| 生ワクチン(注射)の例 | BCG、MR、水痘など |

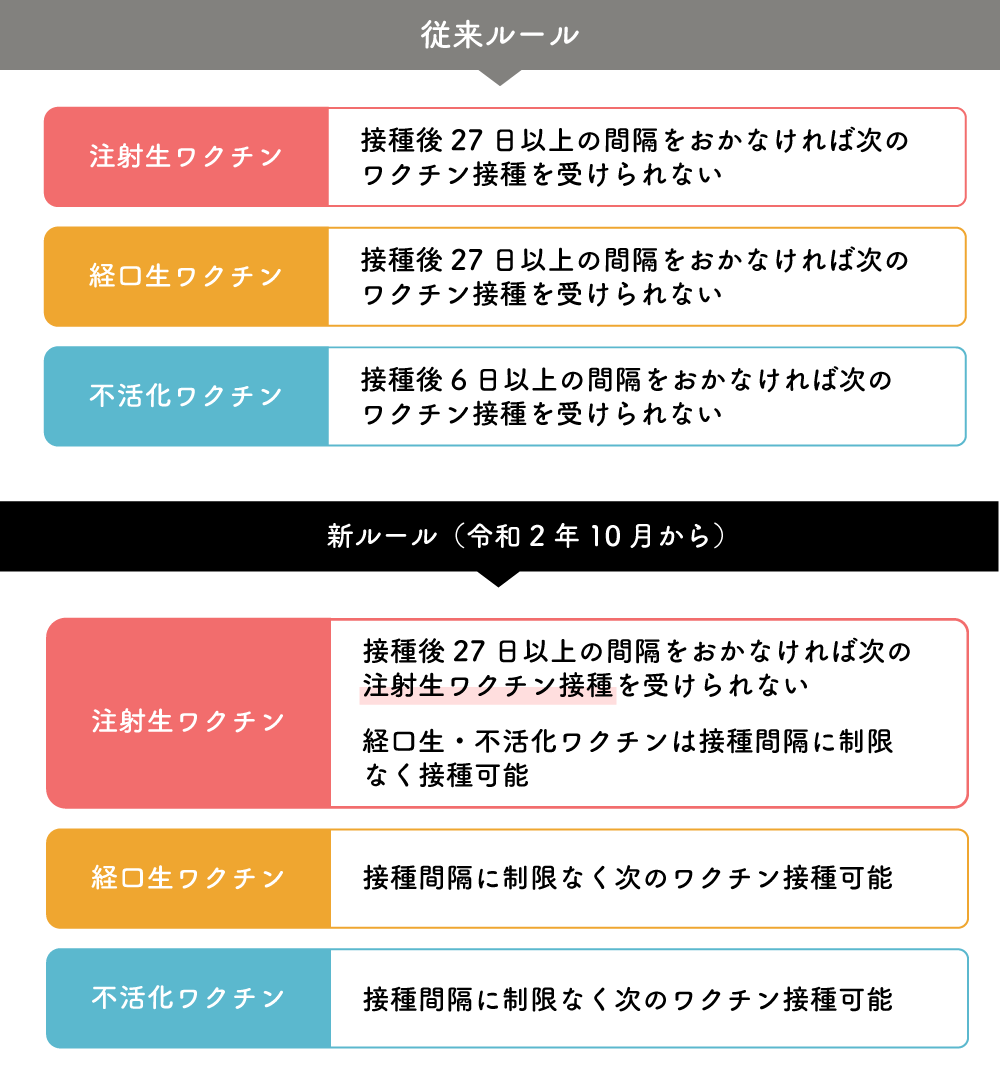

令和2年10月より予防接種の接種間隔が変更

兄妹児がいるママやパパの中には、ここまで紹介した中で予防接種の接種間隔について疑問を感じた人もいるのではないでしょうか。

予防接種の接種間隔ルールは、令和2年10月に変更されています。

接種ルールの改定により、スムーズに予防接種を受けやすくなりました。

ただし、接種から数日間は患部の腫れや副反応などが出る可能性もあります。接種間隔が短い場合、発熱、患部の腫れ、発疹、下痢などの体調不良がないか充分に確認するようにしましょう。

種類別の接種ルールの他に、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔ルールもあります。それぞれのルールを守って予防接種を受けてください。

赤ちゃんの予防接種はいつから受けられる?

予防接種には、それぞれに接種推奨期間があります。適切な時期に効果的な抗体を獲得できるよう、接種推奨期間内に予防接種を受けましょう。

| B型肝炎ワクチン | 生後2ヶ月以上9ヶ月未満 |

| ヒブワクチン | 生後2ヶ月以上7ヶ月未満 |

| 肺炎球菌ワクチン | 生後2ヶ月以上7ヶ月未満 |

| 四種混合ワクチン | 生後3ヶ月以上1歳未満 |

| ロタウイルスワクチン | 生後2ヶ月以上14週6日まで |

| BCG | 生後5ヶ月以上8ヶ月未満 |

| MRワクチン | 1歳以上2歳未満 |

| 水痘 | 1歳以上1歳3ヶ月未満 |

| 日本脳炎ワクチン | 3歳以上4歳未満 |

推奨時期を過ぎても、ワクチン接種は受けられます。推奨時期が過ぎてしまった場合は、かかりつけ医に接種時期を相談してください。

赤ちゃんの予防接種スケジュール例

赤ちゃんの予防接種には、ワクチンの種類による接種間隔ルールや、同一ワクチンの接種ルール、推奨される接種時期など、さまざまな取り決めがあります。

今回は、これらのルールを踏まえた上で最短で1歳までの予防接種スケジュールの例を紹介します。予防接種を受ける際の参考にしてみてください。

さらなる詳細は、日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールをご覧ください。

また、体調不良などで接種スケジュールに変更が起きた場合は、かかりつけ医に相談してみてください。

ヒブワクチン:生後2ヶ月から

ヒブワクチンは、生後2ヶ月から接種できます。計4回受けることになり、できるだけ生後2ヶ月になったらすぐに受けるようにしましょう。

- 1回目:生後2ヶ月

- 2回目:生後3ヶ月

- 3回目:生後4ヶ月~6ヶ月

- 4回目:1歳~

ロタウイルスワクチン:生後2ヶ月から

ロタウイルスワクチンは2種類あり、1価ワクチンを2回、5価ワクチンを3回接種する必要があります。どちらも生後6週から接種できますが、他のワクチンとの同時接種を考えて、生後2ヶ月が最適と言われております。

- 1回目(1価・5価):生後2ヶ月

- 2回目(1価・5価):生後3ヶ月

- 3回目(5価):生後4ヶ月~6ヶ月

小児用肺炎球菌ワクチン:生後2ヶ月から

小児用肺炎球菌ワクチンは、生後2ヶ月から接種できます。計4回受けることになり、できるだけ生後2ヶ月になったらすぐに受けるようにしましょう。

- 1回目:生後2ヶ月

- 2回目:生後3ヶ月

- 3回目:生後4ヶ月~6ヶ月

- 4回目:1歳~

B型肝炎ワクチン:生後2ヶ月から

B型肝炎ワクチンは、0歳のうちに3回摂取する必要があります。B型肝炎キャリアの母親の子供が接種するときは、公的医療保険が適用されます。

- 1回目:生後2ヶ月

- 2回目:生後3ヶ月

- 3回目:生後7ヶ月~11ヶ月(3回目は2回目から4~5ヶ月あける)

四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)ワクチン:生後3ヶ月から

四種混合ワクチンは、生後3ヶ月から接種できます。計4回受けることになり、できるだけ生後3ヶ月になったらすぐに受けるようにしましょう。

- 1回目:生後3ヶ月

- 2回目:生後4ヶ月

- 3回目:生後5ヶ月~6ヶ月

- 4回目:1歳~

BGC:生後5ヶ月から

BGCワクチンは、生後5ヶ月から接種できます。1回のみの接種で、スタンプ方式のいわゆる「はんこ注射」です。

- 1回目:生後5ヶ月

MRワクチン(麻疹・風疹混合):1歳

麻疹と風疹を予防する「MRワクチン」は、1歳~2歳の間に1回目を打ち、5~6歳で2回目を打ちます。2回目は幼稚園・保育園の年長の4~6月がおすすめです。

- 1回目:1歳~2歳(なるべく早く、1歳の誕生日が望ましい)

- 2回目:5歳~6歳

水痘(みずぼうそう)ワクチン:1歳

水痘ワクチンは、赤ちゃんが1歳になったとき受けるのが望ましいです。

2回接種することが多く、1回目は1歳~1歳3ヶ月までの間に打ち、2回目は最低3ヶ月以上あけて打ちます。

- 1回目:1歳~1歳3ヶ月

- 2回目:1回目から3ヶ月~6ヶ月

おたふくかぜワクチン:1歳

おたふくかぜワクチンは、任意接種ですが、赤ちゃんが1歳になったとき受けるのが望ましいです。

2回受けることが推奨され、2回目は4週間後から摂取できますが、しっかりと免疫をつけるためには5~6歳のうちに接種するのが理想的です。

- 1回目:1歳~1歳3ヶ月(なるべく早く、1歳の誕生日が望ましい)

- 2回目:5歳~6歳

日本脳炎ワクチン:3歳

日本脳炎ワクチンは、計4回受けることになり、生後6ヶ月から接種できますが、標準的にはお子様が3歳以上になったときに初回を受けます。

- 1回目:3歳~(生後6ヶ月から受けられる)

- 2回目:1回目から6~28日後

- 3回目:2回目から1年後

- 4回目:9歳~12歳

赤ちゃんの予防接種当日の流れ

初めての予防接種は、赤ちゃんだけでなくママやパパも不安に感じるものです。続いては、一般的な予防接種当日の流れを紹介します。どのような流れで予防接種を行うのか把握しておき、落ち着いて接種を受けられるようにしましょう。

当日の朝

- 発熱、発疹、下痢など体調変化がないか確認する

- 体温が37.5度を超えている場合、予防接種は受けられない

- 経口生ワクチンの場合、接種30分前までに授乳を終えておく

ミルクの場合、接種後30分以上間隔を開ける必要があるため、事前に与えておくのがおすすめです。病院まで距離がある場合や病院での待ち時間が予想される場合、授乳室を利用することも検討してみましょう。

来院

- 予防接種手帳、母子手帳を提出後、体温を計る

- 医師より予防接種に関する問診、説明を受ける

- 予防接種後、医師の指示に従って15~30分待機する

アレルギー反応は接種後30分以内に発症することが多いです。そのため、接種直後は医師の指示に従って院内もしくは近隣で待機し経過を観察します。赤ちゃんの体調に異常がみられる場合は速やかに医師の診察を受けましょう。

帰宅後

- 当日はお風呂に入ってもよい(ただし患部を強くこすらないようにする)

- 発熱やじんましんなどの副反応がないか、赤ちゃんの体調を観察する

副反応とは、ワクチンから抗体を得る過程で起こる免疫反応です。発熱、じんましん、接種患部の腫れなどの症状がみられます。多くの場合は、当日から翌日中に症状がおさまりますが、翌日以降も症状が続く場合などは医師の診察を受けましょう。

赤ちゃんの予防接種Q&A

赤ちゃんの予防接種について紹介してきましたが、まだ不安や疑問が残るというママやパパもいるでしょう。最後に、多くのママやパパが不安や疑問を感じるポイントについて解説します。

赤ちゃんにワクチンを同時接種しても大丈夫なの?

スムーズに予防接種を受けるためには、複数の予防接種を同時にうけることも必要です。しかし、産まれたばかりの赤ちゃんに複数のワクチンを与えることに不安を感じるママやパパも多いでしょう。

同時接種に関しては安全性が確認されています。世界でもワクチンの同時接種は推奨されており、アメリカでは標準的に2ヶ月の赤ちゃんに6種類のワクチンを同時接種します。

また、同時接種をしても単体ワクチンを接種した場合と副反応の発生リスクが変わらないという研究結果もあります。

同時接種は、早い時期に必要な抗体を得るために必要です。

同時接種する時はどこに注射するの?

同時接種をする場合、左右の腕と太ももの4カ所に分散して注射することが多いでしょう。同じ腕に2本接種する場合は、肩に近い部分と肘に近い部分など、最低でも2.5cm以上接種位置を離します。

予防接種の費用はどれ位かかるの?

予防接種法で定期接種に定められているワクチンは、推奨期間に接種することで公費により無料で受けることができます。しかし、任意接種のワクチンや推奨期間が過ぎてしまったワクチンについては、自費となるので注意しましょう。

定期接種は、住まいの自治体から配布される予防接種手帳と母子手帳を対象の病院に提出することで、公費によって受けられます。

副反応で38度や39度の熱が出ることがあるって本当?

赤ちゃんは基礎体温が高いため、副反応で38度以上の発熱が見られることも珍しくありません。機嫌がよく、授乳や食事などにより水分や栄養がしっかりと摂れているなら、しばらく様子をみてみましょう。

ただし、水分をとれない場合や酷い下痢や嘔吐がある場合には、脱水症状を起こす可能性もあるため速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種はどこで受けられるの?

赤ちゃんの予防接種は小児科や内科で受けることができます。定期接種を受ける場合には、自治体から案内されている定期接種の対象医院を調べてみるとよいでしょう。また、医院によっては産婦人科でも赤ちゃんの予防接種を行っていることがあります。

世情などによって、ワクチンの流通量が少なくなることもあります。希望する予防接種が受けられるのか、事前に病院に問い合わせしてみるのがおすすめです。

予防接種は義務じゃないなら受けなくてもいいの?

現在の定期接種は努力義務とされています。つまり「できる限り、みんな予防接種をしてください」という意味で、絶対的な接種義務ではありません。しかし、最初に紹介していたように、赤ちゃんを感染症の脅威に晒さないため、感染症の蔓延を防ぐために大切なものです。

今後赤ちゃんが運よく感染症にかからず成長しても、予防接種を受けていないことでさまざまな問題に直面する可能性もあります。

現に、一部の小児科病棟では予防接種を受けていない子どもの大部屋への入院を断る場合があり、個室へと案内されるケースも珍しくありません。これは、万が一感染症が発生した場合、集団感染を防ぐための措置です。

また、感染症を発症した後では、ワクチンは何の効果も持ちません。重症化したり、後遺症を負ったりした後「あの時ワクチンを打っていれば」と思っても遅いのです。

産まれたばかりで何も分からない赤ちゃんのことだからこそ、ママやパパがしっかりと判断して必要なものを与えてあげられるよう、予防接種について考えてみてください。

まとめ

赤ちゃんの予防接種は、感染症を予防するために大切なものです。しかし、ママやパパが予防接種に関して慎重な考えになることもおかしなことではありません。

産まれたばかりで、まだまだ未熟な赤ちゃんをどうしたら守れるのか、ぜひママとパパでよく話し合って考えてみてください。

エナレディースクリニックでは、当院で出産した赤ちゃんの定期交流会を行っています。予防接種について、同じ時期に産まれた赤ちゃんのママやパパと意見交換をしてみるのもおすすめです。現在は感染症対策のため、インスタライブにて交流会を行っています。気になる方はぜひ当院のインスタグラムをフォローしてみてください。

コラム一覧に戻る

Web予約

Web予約 0133-72-8688

0133-72-8688