核家族化や女性の社会進出に伴い、結婚する割合や出生率の低下などが社会的に大きな問題となっています。晩婚化が進むことで女性の出産年齢の平均は上昇傾向にあり、35歳以上で妊娠・出産する人も珍しくありません。

不妊治療の末に40代で妊娠するケースも割合的に増加しており、不妊治療の精度向上に伴い高齢出産へのハードルが大きく下がっていると言えるでしょう。

しかし、高齢出産には特有のリスクも存在します。どのようなリスクがあり、メリットがあるのかをパートナーや同居家族と話し合って家族計画を立てることが大切です。

この記事では、高齢出産について何歳からが対象とされるのか、リスク、メリットなどを分かりやすく解説します。

高齢出産の定義

医学会において「〇歳からは高齢出産に分類する」という定義は存在しません。しかし、現代では一般的に35歳以上の初産婦による出産を高齢出産と分類することが多いです。

ただし、2人目、3人目などの経産婦であっても、35歳以上であれば高齢出産に分類されることがあり、医療機関によってその線引きが異なることもあります。

35歳以上であっても、すべての妊婦がハイリスク出産になるわけではありませんが、統計的には母体が35歳以上である場合、妊娠・出産に関するリスクが上昇することが示されています。

特に、現代では晩婚化や女性の出産年齢が上昇しており、35歳以上で妊活を始める方も増えています。35歳以上で妊活を始めたり、妊娠・出産を迎えることに問題はありませんが、家族計画を行う際には高齢出産に対する認識やリスクへの理解が不可欠と言えるでしょう。

高齢出産の割合

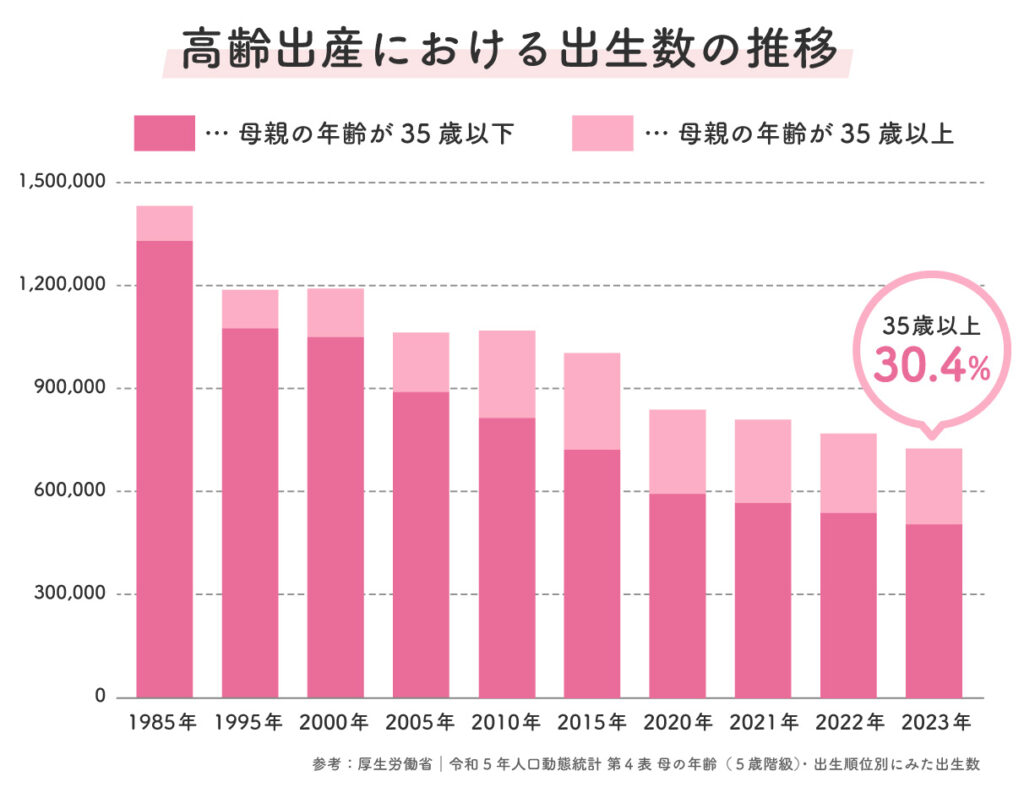

厚生労働省が発表している令和5年(2023)人口動態統計によると、出生率は年々激減しているのに対し、母体が35歳以上の場合の出生数は2010年頃から顕著に増加していることが見て取れます。

| 2023年に出産した35歳以上の妊婦を対象とした初産・経産婦の割合 | |||

|---|---|---|---|

| 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |

| 221,288 | 73,286(約33%) | 90,027(約41%) | 57,975(約26%) |

また、2023年においては35歳以上の産婦のうち約3割が初産と記録されています。晩婚化や出産年齢の上昇によって、35歳以上で初めて妊娠・出産を経験する人の割合が増えています。

参考:厚生労働省|令和5年人口動態統計 第4表 母の年齢(5歳階級)・ 出生順位別にみた出生数

高齢出産が増加している背景

高齢出産が増加している背景にはさまざまな理由があります。

女性の社会進出が推進されているから

女性の社会進出に伴い、妊娠適齢期とキャリア形成の時期が重なってしまう点が理由として挙げられるでしょう。

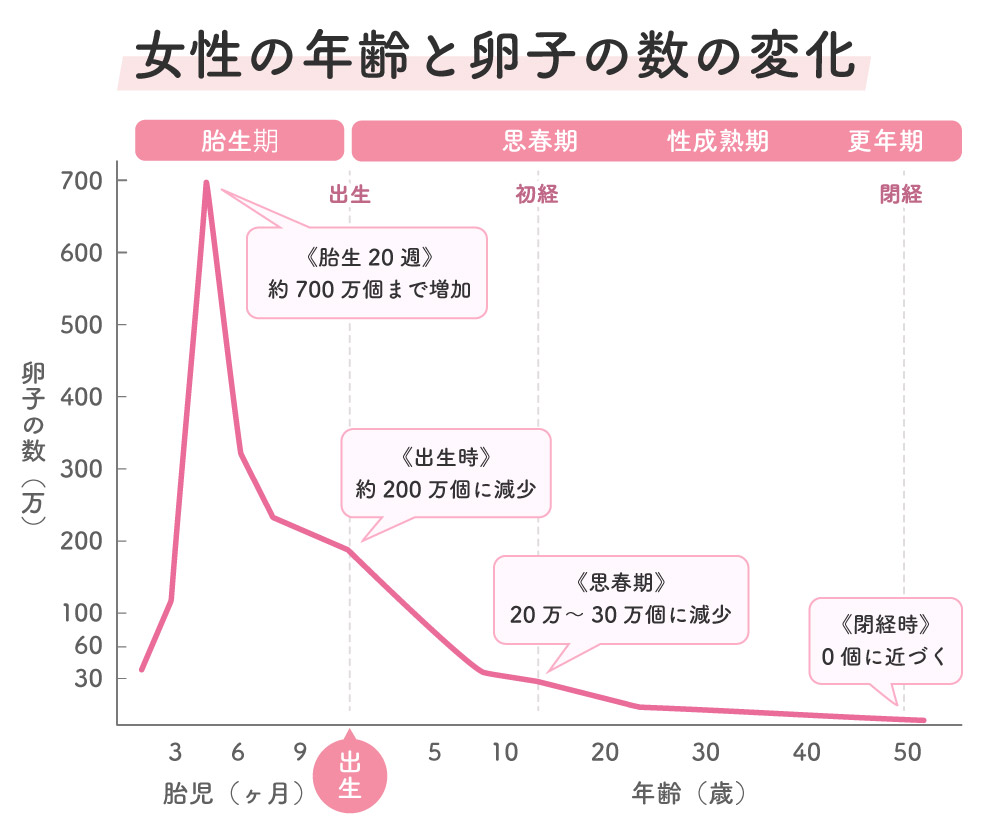

女性の場合、一生のうちに排卵する数が生まれる前から決まっており、胎児の頃に卵子の元となる細胞が600~700万個存在し、年齢が増加するにつれて徐々に減少していきます。およそ32歳位までは緩やかに現象していた卵子細胞の数は、徐々に減少スピードが加速し、37歳をすぎると激減することが分かっています。そのため、体も心もある程度成長した20歳以上から卵子細胞の数が十分に保たれている32歳位までが、妊娠するのに適当な時期と考えられるでしょう。

しかし、20代は社会人にとってキャリア形成の重要な時期です。妊娠、出産後も育児をしながら仕事を続けたいと考える女性にとって、十分なキャリアを積んでから妊娠や出産をしたいと考えるのは当然と言えます。

十分なキャリアを積んだ時には、既に35歳以上だったという女性も少なくありません。これらの理由から、ライフプランを計画する段階で高齢出産を前提としているケースも見られます。

金銭的な不安があるから

コロナ禍以降、日本の景気は低迷を続け、日々の生活に金銭的な不安を抱える人も増えています。「今、妊娠して産休を取らなくてはいけなくなったら、生活するお金に不安がある」「子供に十分な教育ができる自信が持てなくて妊娠を希望していない」と言った意見も聞かれます。

いわゆる「産み控え」によって、妊娠適齢期に出産をしない女性が増えており、資産形成の目途がつく30代半ば位から妊活を始めるといった声も少なくありません。

2人目だと高齢出産でも年齢の定義が変わる?

一般的に35歳以上の女性が初産の場合、高齢出産とみなされるケースが多いです。一方で、30歳で第1子、35歳で第2子や第3子を出産する女性の場合も高齢出産とされるのかと言われると、答えは「ケースバイケース」です。

初産婦と経産婦の場合、リスクの違いとして以下が挙げられます。

| 初産婦 | 経産婦 | |

|---|---|---|

| 妊娠・出産に対するストレスや不安感 | 強く感じやすい | 経験があるため抑えやすい |

| 出産にかかる時間 | 陣痛が長時間化しやすい(平均約14時間) | 陣痛から出産まで短時間になりやすい(平均約8時間) |

| その他のリスク | – | 以前に帝王切開による出産を経験している場合、子宮破裂のリスクが上昇する |

身体的リスクは同年齢であれば同様にあるものの、精神的なストレスや不安感、出産にかかる時間などの違いから第2子以降の出産である経産婦であれば35歳以上であっても高齢出産と定義しない場合があります。

ただし、合併症が見られたり、前回の出産が帝王切開だったなど、何らかのリスク因子があったりする場合は、経産婦でも高齢出産と定義されることもあり、妊婦や胎児の状態によって分別されることが多いです。1人目だから、2人目だからというよりも、年齢とリスク因子によって高齢出産を定義し、当てはまる妊婦にはリスク管理を徹底し、可能な限り安全な出産を迎えられるよう妊娠期間中や出産時のフォローを行います。

ちなみに、国際産婦人科連合(FIGO)では初産婦の場合は35歳以上、経産婦の場合は40歳以上を高齢出産として扱っています。

高齢出産・高齢妊娠で考えられるリスク

高齢出産や高齢妊娠では、妊娠適齢期の女性に比べていくつかのリスクがあることが分かっています。リスクを十分理解し、対策をしながら妊娠出産に挑む必要があるでしょう。

高齢出産・高齢妊娠による母体へのリスク

高齢出産や高齢妊娠に伴い、母体に起こる可能性があるリスクには以下のものがあります。

妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病

妊娠高血圧症候群および妊娠糖尿病は、妊娠をきっかけに高血圧症や糖代謝異常などの症状を発症する合併症です。

2001年から2010年の間に、単胎児の出産を調査した結果によると35歳を過ぎると年齢が上がるにつれて妊娠高血圧症候群の患者数が増加する傾向にあると報告されています。

また、30歳をリスク1倍とした場合、39歳以上の妊婦が妊娠高血圧症候群を発症するリスクは1.6倍以上、43歳以上の妊婦の場合は2.1倍以上との調査結果がみられました。

参考:厚生労働省|「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」 – 年齢と妊娠・出産に伴う合併症のリスク評価について

染色体異常

| 母体年齢 | 全染色体異常の確率 |

|---|---|

| 20歳 | 1/526 |

| 40歳 | 1/66 |

| 41歳 | 1/53 |

| 42歳 | 1/22 |

| 43歳 | 1/18 |

| 44歳 | 1/14 |

| 45歳 | 1/11 |

| 46歳 | 1/8 |

参考:杏林医学会雑誌 47巻 (2016) 1号|高齢妊娠に伴う諸問題

男女とも加齢に伴い、染色体に数的異常もしくは構造的異常を引き起こす割合が増えることも分かっています。染色体異常とは、本来23対の染色体を持つはずが過剰や欠損、不均等などを起こすことで胎児が知能や身体などに先天性異常を持ってしまうことです。

ある調査によると、20歳の妊婦に染色体異常が起こる確率が1/526なのに対し、40歳の妊婦の場合1/66、46歳の場合は1/8の確率であると報告されています。

また、染色体異常の場合、妊娠中に流産してしまうケースも少なくありません。同調査では、35~40歳の妊婦が流産するリスクは30歳未満の妊婦の2倍、40歳以上の場合2.4倍と言われています。

ダウン症候群

| 母体年齢 | ダウン症の確率 |

|---|---|

| 20歳 | 1/1,667 |

| 40歳 | 1/106 |

| 41歳 | 1/82 |

| 42歳 | 1/63 |

| 43歳 | 1/49 |

| 44歳 | 1/38 |

| 45歳 | 1/30 |

| 46歳 | 1/23 |

参考:杏林医学会雑誌 47巻 (2016) 1号|高齢妊娠に伴う諸問題

ダウン症候群は染色体異常のひとつで、21番目の染色体が3本あることで起こる先天性異常です。ダウン症候群の場合、知的障害、先天性疾患、白内障、難聴、糖尿病など、さまざまな合併症のリスクが増加します。

ある調査では、20歳の母親からダウン症児が産まれる確率が1/1,667なのに対し、40歳の母親の場合1/106、46歳の母親の場合1/23の確率であるという報告があります。

胎盤異常

妊娠中にはさまざまな胎盤の異常が発生することもあり、母子ともに命に関わる重大な疾患も少なくありません。なかでも、高齢出産および高齢妊娠の場合、前置胎盤、ならびに早期胎盤剥離が発症しやすいと言われています。

ある調査によると、34歳以下の妊婦のリスクを1倍とした時、35~39歳の妊婦が前置胎盤になる確率は1.76倍、40歳以上では2.19倍に増加します。また、常位胎盤早期剥離においても、34歳以下をリスク1倍とした場合、35~39歳の場合1.18倍、40歳以上の場合1.5倍です。

特に、妊娠中に胎盤が剥がれてしまう常位胎盤早期剥離は妊産婦死亡原因の11%を占めており、全体で2番目に多い死亡原因となっています。母子ともに生命の危険があり、命が助かっても重篤な後遺症を残す可能性が高いと言われています。

参考:厚生労働省|「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」 – 年齢と妊娠・出産に伴う合併症のリスク評価について

低体重児

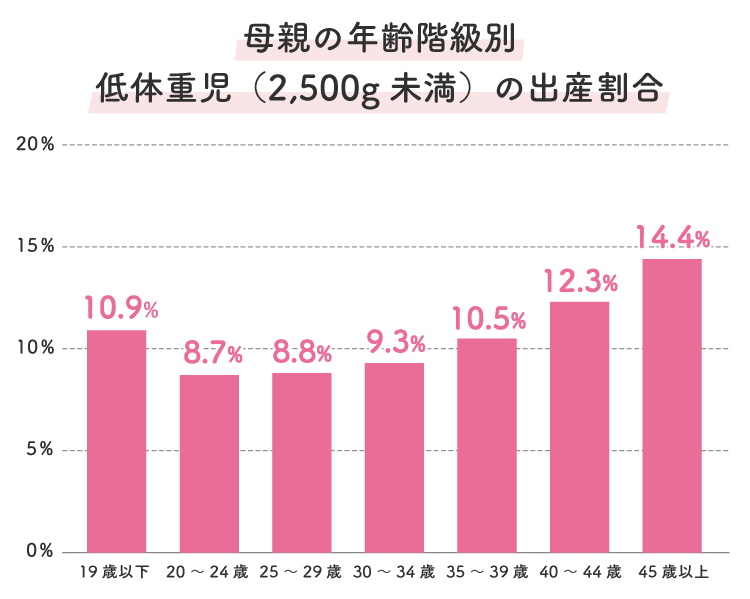

高齢出産では、正産期以降(妊娠37週以降)の出産にも関わらず生まれた子供の体重が2,500g未満である低体重児の出産割合が増加することが分かっています。

2023年の厚生労働省のデータによると、低体重児の割合は母体の年齢とともに上昇しており、35〜39歳では10.5%、40〜44歳で12.3%、45歳以上では14.4%にのぼります。

また、19歳以下の妊婦でも10.9%と高く、若年層と高齢層の両方でリスクが高いことが分かっています。

こうした低体重児の増加には、母体の年齢だけでなく、日本女性に多い「やせ願望」による若年女性の低栄養状態、高血圧・糖尿病などの基礎疾患など、さまざまな要因が複合的に関与していると考えられます。

参考:厚生労働省|人口動態統計 性・単産-複産別にみた母の年齢(5歳階級)別出生数・2,500g未満の出生数及び割合(2023年)

高齢出産のメリット

高齢出産の場合、母子ともにさまざまなリスクに注意する必要がありますが、反対に高齢出産だからこそ期待できるメリットもあります。

経済的に安定している

高齢出産の場合、経済的に安定しており金銭的な不安が少ない傾向にあります。妊娠出産にかかる費用のほか、出産後は子供にかかるさまざまなお金が必要となります。

高齢出産を選択する人のなかには、社会的な地位を高めるまで出産を控えていたという人も多く、産後もキャリアを継続できたり、十分な資産形成ができているケースが少なくありません。

精神的に成熟している

若くして出産した人のなかには、「もっと色々な所へ旅行に行きたかった」「出産前に自由に過ごしておけばよかった」という声も時折聞かれます。子供が生まれると経済面だけでなく、行動範囲や行動時間に制限がかかることも多く、独身や子供を持つ前と同じように過ごすのは難しいでしょう。

しかし、若いうちからさまざまなことを経験してきたうえで高齢出産を選択する人の場合、内面的な成熟度が育児や日々の生活に余裕を持たせる効果が期待できます。

【高齢出産を見据えて】今からできる高齢妊娠への備え

ライフプランを計画するうえで、キャリアなどを優先させるために高齢出産を希望するのであれば、日頃から高齢妊娠を健康に乗り越えるための体作りが求められます。

今後、高齢出産を希望している方は、日々の生活のなかで以下の点に気を付けながら過ごすのがおすすめです。

適正体重を維持する

肥満は、高血圧症や糖尿病のリスクを上昇させます。高齢出産では、妊娠高血圧症や妊娠糖尿病などの合併症を引き起こすリスクが高いため、妊娠前からリスク因子を可能な限り取り除いておきましょう。

食生活はもちろん、運動などを加えて健康的な体重を維持することが大切です。

バランスの良い食生活を意識する

過度な飲酒や暴飲暴食は、生活習慣病や肥満の原因となります。妊娠前から、バランスのよい食生活を意識するようにしましょう。

合わせて、妊娠を希望する前から葉酸を摂取することも大切です。葉酸は、胎児の神経管を発達させる際に必要な栄養素と言われています。アメリカ疾病予防管理センターでは妊娠の1~3カ月前から母親が十分な葉酸を摂取することを推奨しています。

また、葉酸には男性の生殖機能をサポートする働きも期待されているため、パートナーと共に葉酸を摂るのが望ましいです。

禁煙する(受動喫煙を避ける)

喫煙は妊娠に対してさまざまなリスクを及ぼすことが知られており、妊娠を希望する女性においては、卵子の質の低下や子宮内膜の発達の阻害、排卵障害などを引き起こす可能性が指摘されています。

また、男性においても、精子の数や形状、運動率に悪影響を及ぼすことが分かっており、高齢出産を計画している場合は、できるだけ早めに禁煙を開始することが推奨されます。

さらに、喫煙者が吐き出す煙を非喫煙者が吸い込む「受動喫煙」によっても、同様の悪影響を受ける可能性があります。そのため、家庭内では妊娠を希望する本人だけでなく、同居する家族全体で禁煙に取り組むことが望ましいでしょう。

健康診断を受ける

高齢妊娠でよく見られるのが、不妊治療を始めようと婦人科を受診した際に、婦人科系の疾患が見つかるケースです。子宮筋腫や子宮内膜症、子宮頸がん、乳がんなどが発見され、まずはその治療を優先しなければならなくなることも少なくありません。中には、疾患が原因で妊娠を望めなくなってしまうケースもあります。

健康診断はすべての人にとって大切ですが、特に高齢出産を計画している方は、定期的に受診し、治療が必要な疾患があれば早期に対応しておくことが重要です。

高齢妊娠の場合は出生前診断を受けた方がいい?

高齢出産の場合、全体の割合として染色体異常の発生率が高いことが分かっています。染色体異常を持って誕生する子供には、脳機能や身体機能、内臓などに先天性異常が見られるケースが多いです。これらの異常を胎児の段階で検出する検査を、出生前診断と言います。

自分自身や子供の人生を考えるうえで、夫婦やパートナー、同居家族などとよく話合って出生前診断を受けるのかを検討するのがよいでしょう。

出生前診断には「羊水検査」「絨毛検査」「新型出生前診断(NIPT)」など複数の方法があり、それぞれ検査方法やリスク、費用が異なります。

羊水検査

羊水検査とは、お腹の表面から穿刺(せんし/針を刺すこと)して羊水を採取し、羊水中の染色体情報や遺伝子情報を調べる検査方法です。妊娠16~18週頃に行うのが一般的で、染色体異常のほかに特定の遺伝子疾患などを検出できます。

ただし、穿刺して羊水を採取することから少なからず切迫流産や流産・死産を引き起こすリスクもあるため、近年では新型出生前診断などで染色体異常の可能性があることが判明したうえで、診断を確定させるために行われるケースが多いでしょう。

費用相場は約6~20万円で、保険適用外のため全額自己負担となります。

絨毛検査

絨毛検査とは、胎内から絨毛の一部を採取して行う検査です。高い確度で遺伝子疾患を判別できるため、羊水検査と同じく新型出生前診断などで陽性反応が出た際に確定検査として行われることが多いでしょう。一般的に妊娠10~13週頃に行われ、費用相場は10~20万円以上と言われています。検査は保険適用外のため、羊水検査と同じく全額自己負担です。

検査方法は、お腹の表面から穿刺によって絨毛細胞を採取する経腹法と、膣から鉗子を挿入して絨毛を採取する経腟法があります。どちらも流産や死産などのリスクが少なからず存在することを理解しましょう。

新型出生前診断(NIPT)

新型出生前診断(NIPT)とは、妊婦の血液から胎児が染色体異常を有する可能性が高いかどうかを判定する診断です。非確定的検査のため、羊水検査や絨毛検査に比べると診断の正確性については多少劣ります。しかし、胎児への検査によるリスクがほぼなく、スクリーニング検査が可能です。

妊娠10週以降で受けられ、費用相場は8~20万円です。

まとめ

高齢妊娠や高齢出産は、妊婦にとっても子供にとってもさまざまなリスクがあります。しかし、リスクだけでなくメリットがあり、現代には社会の変化に対応するため高齢出産を希望する方が少なくありません。

まずは、高齢妊娠・高齢出産に際するリスクを、パートナーと共に理解することから始めましょう。

あなたの大切なライフプランを守るため、そして大切な新しい家族を迎えるため、リスクを十分理解したうえで、パートナーや同居家族、そして医師、看護師と共に高齢妊娠、高齢出産を乗り越えましょう。

コラム一覧に戻る

Web予約

Web予約 0133-72-8688

0133-72-8688